|

|

(21), (22) Заявка: 2006146571/28, 25.12.2006

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:

25.12.2006

(43) Дата публикации заявки: 27.06.2008

(46) Опубликовано: 20.11.2008

(56) Список документов, цитированных в отчете о

поиске:

RU 2241278 С1, 27.11.2004. RU 2231164 С1, 20.06.2004. US 3831052 А, 20.08.1974. US 5003178 A, 26.03.1991.

Адрес для переписки:

443086, г.Самара, Московское ш., 34, СГАУ, патентный отдел

|

(72) Автор(ы):

Сойфер Виктор Александрович (RU),

Казанский Николай Львович (RU),

Колпаков Всеволод Анатольевич (RU),

Колпаков Анатолий Иванович (RU)

(73) Патентообладатель(и):

Институт систем обработки изображений Российской академии наук (ИСОИ РАН) (RU)

|

(54) ФОКУСАТОР ГАЗОРАЗРЯДНОЙ ПЛАЗМЫ

(57) Реферат:

Изобретение относится к микроэлектронике и может быть использовано при производстве интегральных микросхем на активных и пассивных подложках и элементов дифракционной оптики на криволинейных поверхностях. Фокусатор газоразрядной плазмы содержит катод, сетчатый анод, изоляцию и высоковольтный ввод. Катод и сетчатый анод выполнены с кривизной, равной кривизне поверхности обрабатываемого изделия, и располагаются от него на расстоянии 15 50 50 , где , где  – длина свободного пробега электрона в потоке газоразрядной плазмы. Технический результат: формирование потока плазмы для обработки криволинейных поверхностей. 1 ил. – длина свободного пробега электрона в потоке газоразрядной плазмы. Технический результат: формирование потока плазмы для обработки криволинейных поверхностей. 1 ил.

Изобретение относится к области получения направленных потоков низкотемпературной плазмы и генерации, сходящихся и расходящихся ионно-электронных пучков с большим током и может быть использовано в микроэлектронике при производстве интегральных микросхем на активных и пассивных подложках и в дифракционной оптике при производстве элементов дифракционной оптики на криволинейных поверхностях.

Известен источник ионов, основанный на инжекции электронов из плазмы тлеющего разряда через затянутое мелкоструктурной сеткой малое отверстие в полость генератора плазмы, в которой установлен основной тонкопроволочный анод (E.Oks, A.Vizir, and G.Yushkov, Rev. Sci. Instrum. 69, 853, 1998). В полости генератора в результате ионизации газа инжектируемыми электронами развивается несамостоятельный тлеющий разряд с полым катодом, из плазмы которого извлекаются ионы. Осциллирующие внутри катодной полости быстрые электроны обеспечивают генерацию однородной плазмы при очень низких давлениях газа.

Однако доля извлекаемых из плазмы ионов в этом случае невелика и составляет около 4% от тока разряда, поэтому его эффективность оказывается невысокой.

Известен источник ленточного электронного пучка (Патент США US 3831052 А, 20.08.1974), содержащий цилиндрический полый катод с продольной щелью в боковой стенке, анод с эмиссионным окном, перекрытым металлической сеткой, ускоряющий электрод с окном для пропускания электронного пучка, в полом катоде которого повышение однородности пучка достигается многократной осцилляцией электронов.

Однако наличие у катодной полости торцевых стенок вызывает различие в скорости образования ионно-электронных пар вблизи этих стенок и в остальной части полости. Это, в свою очередь, приводит к росту концентрации плазмы вблизи торцевых стенок полости и к наличию максимумов плотности тока по краям пучка.

Известен плазменный электронный источник ленточного пучка (Патент РФ Плазменный электронный источник ленточного пучка. №2231164, С1, кл. Н01J 37/077, 20.06.2004), в котором в полом катоде для увеличения равномерности распределения частиц в потоке плазмы внутренние торцевые стенки катодной полости закрыты пластинами термостойкого неорганического диэлектрика.

Однако конструкция устройства обладает рядом недостатков: необходимость перекрытия эмиссионного окна сеткой; наличие в конструкции устройства ускоряющего электрода; возможность формирования потока плазмы только одной стороной поверхности полого катода, что вытекает из конструкции анода; отсутствие возможности формирования потоков плазмы, способных обрабатывать криволинейные поверхности.

Наиболее близкой по технической сущности к предлагаемому изобретению является электронно-лучевая установка для пайки элементов полупроводниковых приборов (Журнал «Приборы и техника эксперимента», 1984, №5, с.218-220), содержащая плоские катод и сетчатый анод, изоляцию между ними, высоковольтный ввод. Минимальное расстояние между катодом и сетчатым анодом принималось равным темному астонову пространству тлеющего разряда, т.е. если изготовить анод и катод из сплошного материала, то между ними не возникнет газовый разряд; например, при р=0,5 Торр это расстояние составляло 0,3-0,4 см. Однако из-за плоской их конструкции данное устройство не способно обрабатывать криволинейные поверхности, т.к. большинство частиц плазмы будут взаимодействовать с криволинейной поверхностью под некоторым углом, что приведет к неравномерному распределению энергии поглощаемой поверхностью обрабатываемого материала. С другой стороны, травление дифракционного микрорельефа таким устройством приведет к искажению формы его микропрофиля.

В основу поставлена задача формирования потока газоразрядной плазмы, частицы которой бомбардируют криволинейную поверхность в направлении нормали к любой ее точки при одновременном увеличении тока газоразрядной плазмы, снижении напряжения на электродах газоразрядного устройства.

Указанная задача при осуществлении изобретения достигается тем, что в фокусаторе газоразрядной плазмы, содержащем катод, сетчатый анод, изоляцию, высоковольтный ввод, согласно изобретению катод и сетчатый анод выполнены с кривизной, равной кривизне поверхности обрабатываемого изделия, и располагаются на расстоянии 15 50 50 , где , где  – длина свободного пробега электрона в потоке газоразрядной плазмы (см. чертеж). – длина свободного пробега электрона в потоке газоразрядной плазмы (см. чертеж).

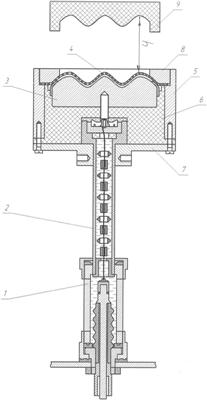

На чертеже изображена конструкция фокусатора газоразрядной плазмы.

Содержит высоковольтные ввод 1, кабель 2, через которые на катод 3 подается электропитание.

Катод 3 коаксиально установлен в полый корпус 5, а между катодом и анодом проложена изоляция 6, корпус 5 закрыт крышкой 7 и сетчатым анодом 4, образуя электродную систему газоразрядного устройства, по образующей поверхности анод 4 прижимается кольцом 8 к корпусу 5, образуя с ним электрическую цепь.

Устройство осуществляется следующим образом.

В сформированной конструкции анод-изоляция-катод со стороны поверхности анода 4 устанавливают обрабатываемое изделие, кривизна поверхности которого по фазе совпадает с кривизной поверхностей катода и анода. При подаче на полученную конструкцию напряжения от 0,3 до 6 кВ в области ячеек сетки анода возникает искривление силовых линий электрического поля. Свободные электроны, не встречая на своем пути ограничения, выходят за пределы анода и осуществляют ионизацию атомов остаточного газа, т.к. длина свободного пробега электрона находится в пределах, когда он успевает набрать энергию в ускоряющем поле, достаточную для осуществления процесса ионизации. Если электрон ионизирует один и более атомов, то в области анод-подложка возникает облако газоразрядной плазмы, которое является эффективным источником химически активных частиц для формирования криволинейной поверхности и на криволинейной поверхности дифракционного микрорельефа.

Поскольку в промежутке анод-катод свободный электрон не успевает набрать энергию для ионизации атомов остаточного газа, то вне ячеек сетки анода разряд не возникает. Это позволило получать потоки газоразрядной плазмы в сотни и тысячи миллиампер при напряжениях 0,3-1 кВ. Формирование потока газоразрядной плазмы за пределами электродов устройства устранило зависимость ее параметров от площади обрабатываемой поверхности (эффект загрузки).

При выполнении такого устройства в области ячеек сетки возникает поток плазмы, направление которого строго соответствует нормали к площади каждой ячейки сетки, т.е. возникает множество разнонаправленных микропотоков. Тогда если на криволинейной поверхности образца сформировать маскирующий слой, например, дифракционного микрорельефа, то травление будет осуществляться только в области незащищенной маской поверхности, что и приведет к формированию дифракционного микрорельефа на криволинейной поверхности. Однако если образец расположить на расстоянии от анода менее 15 то газовый разряд приобретает неустойчивость условий своего существования, т.е. вместо стабильного горения наблюдаются вспышки, и процесс травления поверхности прекращается. Расположение образца более 50 то газовый разряд приобретает неустойчивость условий своего существования, т.е. вместо стабильного горения наблюдаются вспышки, и процесс травления поверхности прекращается. Расположение образца более 50 от анода приводит значительному искажению формы формируемого микрорельефа. Это происходит в связи с тем, что частицы плазмы в этой области движутся уже не прямолинейно, а подобно частицам плазмы в положительном столбе тлеющего разряда. Хаотичное их движение приводит к искажению формы формируемого микрорельефа поверхности образца и значительному уменьшению скорости травления. от анода приводит значительному искажению формы формируемого микрорельефа. Это происходит в связи с тем, что частицы плазмы в этой области движутся уже не прямолинейно, а подобно частицам плазмы в положительном столбе тлеющего разряда. Хаотичное их движение приводит к искажению формы формируемого микрорельефа поверхности образца и значительному уменьшению скорости травления.

С другой стороны, если требуется вытравить микрорельеф криволинейной поверхности, то взаимодействие разнонаправленных потоков плазмы с плоской поверхностью происходит под разными углами, что соответствует разной величине энергии, поглощаемой обрабатываемой поверхностью. Отсюда следует, что каждая точка поверхности будет иметь разную скорость травления, за счет чего и формируется криволинейная поверхность обрабатываемого плазмой образца, равная по кривизне форме поверхностей катода и анода.

Формула изобретения

Фокусатор газоразрядной плазмы, содержащий катод, сетчатый анод, изоляцию, высоковольтный ввод, отличающийся тем, что катод и сетчатый анод выполнены с кривизной, равной кривизне поверхности обрабатываемого изделия, и располагаются на расстоянии 15 50 50 , где , где  – длина свободного пробега электрона в потоке газоразрядной плазмы. – длина свободного пробега электрона в потоке газоразрядной плазмы.

РИСУНКИ

|

|