|

|

(21), (22) Заявка: 2004112140/14, 20.04.2004

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:

20.04.2004

(43) Дата публикации заявки: 20.10.2005

(45) Опубликовано: 20.02.2006

(56) Список документов, цитированных в отчете о

поиске:

BLACHER J., SAFAR М.Е. Скорость пульсовой волны – новый фактор риска сердечно-сосудистых осложнений. – Клинические исследования лекарственных средств в России, 2000, 1, с.13-15. RU 2118122 C1, 27.08.1998. SU 173877 А, 29.09.1965. RU 2012222 C1, 15.05.1994. ШИЛЬКО С.В. и др. Расчет характеристик пульсовой волны с учетом деформации кровеносных сосудов. – Российский журнал биомеханики, 2001, 5, 1, с.88-94.

Адрес для переписки:

656038, г.Барнаул, пр-кт Ленина, 40, ГОУ ВПО АГМУ МЗ РФ, Отдел интеллектуальной собственности

|

(72) Автор(ы):

Засорин Сергей Владимирович (RU),

Куликов Владимир Павлович (RU),

Михальков Дмитрий Федорович (RU),

Сергиенко Игорь Анатольевич (RU)

(73) Патентообладатель(и):

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Алтайский государственный медицинский университет Минздрава России (ГОУ ВПО АГМУ МЗ РФ) (RU)

|

(54) СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПУЛЬСОВОЙ ВОЛНЫ ПО МОЗГОВЫМ АРТЕРИЯМ

(57) Реферат:

Изобретение относится к области медицины, а именно к кардиологии, ангиологии, неврологии, и может использоваться в функциональной и ультразвуковой диагностике. Синхронно регистрируют электрокардиограмму (ЭКГ) в стандартном отведении и импульсно-волновую допплерограмму с сегмента M1 средней мозговой артерии датчиком с частотой 1,7-2,5 МГц при скорости развертки 50-100 мм/с. Определяют время запаздывания начала подъема допплерограммы относительно вершины зубца S, либо окончания нисходящего колена зубца R ЭКГ. Скорость распространения пульсовой волны аорта-сегмент M1 средней мозговой артерии в см/с (V) рассчитывают по формуле: V=0,93×(S1+S2)/t, где 0,93 – коэффициент, учитывающий ошибку измерения по поверхности тела длины участка аорта – M1 сегмент средней мозговой артерии, S1 – расстояние от яремной вырезки грудины до угла нижней челюсти в см, S2 – расстояние от угла нижней челюсти до точки пересечения переднего края ушной раковины и верхнего края скуловой дуги в см, t – время запаздывания в с. Способ расширяет арсенал диагностических средств измерения скорости пульсовой волны по мозговым артериям. 3 ил., 2 табл.

Изобретение относится к области медицины, а именно к кардиологии, ангиологии, неврологии, и, может быть использовано в функциональной и ультразвуковой диагностике для неинвазивного определения скорости распространения пульсовой волны на участке аорта – M1 сегмент средней мозговой артерии (СМА).

Одной из ведущих причин смерти на сегодняшний день является атеросклеротическое поражение мозговых сосудов. Патогенез атеросклероза включает изменение упругоэластических свойств артериального русла. Заявляемый способ предоставляет возможность диагностировать нарушения упругоэластических свойств сосудов, кровоснабжающих головной мозг, позволяет контролировать эффективность сосудистой терапии, а также выявлять скрытые изменения стенки мозговых артерий при проведении функциональных проб.

Известен способ измерения скорости распространения пульсовой волны (СРПВ), основанный на синхронной регистрации электрокардиограммы и периферической сфигмограммы, при котором определяют время запаздывания начала пульсового подъема сфигмограммы (периферический пульс) от вершины зубца S II стандартного отведения электрокардиограммы (центральный пульс) в секундах. Для расчета СРПВ измеряют расстояние от яремной вырезки грудины до месторасположения датчика пульса (Айзен Г.С. Некоторые современные методы исследования аппарата кровообращения. Горький. 1961. – 57 с.).

Недостатком известного способа является невозможность определения СРПВ по мозговым артериям.

Недостатками известного способа являются:

1. Необходимость двухканального допплерографа.

2. Невозможность определения СРПВ по мозговым артериям.

Авторы предлагают доступный способ измерения скорости распространения пульсовой волны по мозговым артериям.

Положительным результатом заявляемого способа является возможность диагностировать нарушения упругоэластических свойств сосудов, кровоснабжающих головной мозг, контролировать эффективность сосудистой терапии, а также выявлять скрытые изменения стенки мозговых артерий при проведении функциональных проб.

Положительный результат достигается тем, что за периферический пульс принимают импульсно-волновую допплерограмму, получаемую из M1 сегмента средней мозговой артерии и регистрируемую синхронно с одним из стандартных отведений ЭКГ. Определение времени запаздывания пульсовой волны производится от вершины зубца S, либо окончания зубца R электрокардиограммы до начала систолического подъема допплерограммы. Скорость распространения пульсовой волны рассчитывают по формуле: V=0,93×(S1+S2)/t,

где V – скорость распространения пульсовой волны на участке аорта – M1 сегмент средней мозговой артерии (см/с),

0,93 – коэффициент, учитывающий ошибку измерения по поверхности тела длины участка аорта – M1 сегмент средней мозговой артерии,

S1 – расстояние от яремной вырезки грудины до угла нижней челюсти (см),

S2 – расстояние от угла нижней челюсти до точки пересечения переднего края ушной раковины и верхнего края скуловой дуги (см).

Способ осуществляется следующим образом: при обследовании пациент находится в горизонтальном положении; на ультразвуковом аппарате, например на HEWLETT PACKARD SONOS 100, либо на любом другом аппарате с возможностью синхронной регистрации допплерограммы и электрокардиограммы и имеющем в комплектации транскраниальный ультразвуковой датчик с частотой 1,7-2,5 МГц, регистрируют импульсно-волновую допплерограмму из M1 сегмента СМА (периферический пульс); регистрация производится при скорости развертки 50-100 мм/с.

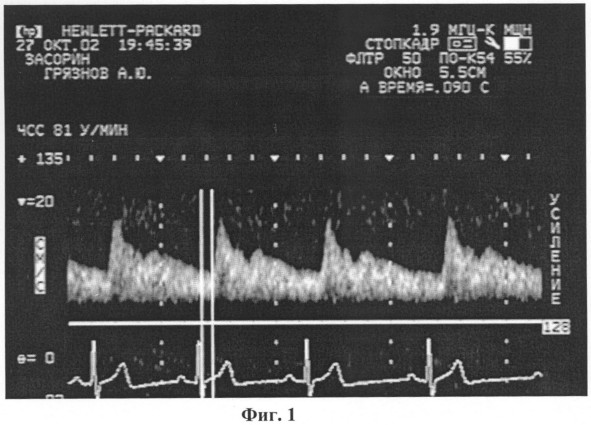

Сущность способа проиллюстрирована чертежами На фиг.1 показано определение времени запаздывания начала подъема допплерограммы из M1 сегмента СМА от точки на ЭКГ, принимаемой за центральный пульс (вершина зубца S, либо окончание нисходящего колена зубца R, того стандартного отведения ЭКГ, где они наиболее четко регистрируются). Измерение длины (S1+S2, см) участка аорта – M1 сегмент СМА производят по поверхности тела с учетом анатомического хода сосудов. Анатомические ориентиры показаны на фиг.2:

– точка 1 – яремная вырезка грудины;

– точка 2 – угол нижней челюсти;

– точка 3 – точка пересечения переднего края ушной раковины и верхнего края скуловой дуги.

СРПВ рассчитывают по формуле:

V=0,93×(S1+S2)/t,

где V – скорость распространения пульсовой волны на участке аорта – M1 сегмент средней мозговой артерии (см/с),

0,93 – коэффициент, учитывающий ошибку измерения по поверхности тела длины участка аорта – M1 сегмент средней мозговой артерии,

S1 – расстояние от яремной вырезки грудины до угла нижней челюсти (см),

S2 – расстояние от угла нижней челюсти до точки пересечения переднего края ушной раковины и верхнего края скуловой дуги (см).

Необходимость введения коэффициента обусловлена наличием физиологических изменений хода мозговых артерий на участке устье внутренней сонной артерии (ВСА) – M1 сегмент СМА. Коэффициент получен в результате экспериментального исследования, путем сопоставления данных измерений длины мозговых артерий по магнитно-резонансным ангиограммам (МР-ангиограммам) с измерениями по поверхности тела. Коэффициент был рассчитан по следующей формуле:

K=L+LMp/S1+S2,

где L – расстояние (см) от яремной вырезки грудины до точки пересечения 4, линии, соединяющей яремную вырезку и угол нижней челюсти с горизонтальной линией, проведенной через верхний край щитовидного хряща (фиг.2),

LМР – длина (см) участка устье ВСА – M1 сегмент СМА, измеренная по МР-ангиограмме (фиг.3),

S1+S2 – расстояние (см) от яремной вырезки грудины до верхнего края скуловой дуги, измеренное по поверхности тела.

Значение L вводится в числитель т.к. до устья ВСА, уровень которого совпадает с уровнем верхнего края щитовидного хряща (Лужа Д. Рентгеновская анатомия сосудистой системы. Будапешт. – 1973, – с.379), ход сосудов прямолинейный, точность измерения длины этого участка по поверхности тела высокая, и нет необходимости в измерении этого участка по МР-ангиограмме.

Результаты измерений, исходя из которых вычислен поправочный коэффициент, представлены в табл.1.

Использование способа представлено на примере пациента Г. (фиг.1), у которого длина S1+S2 составила 25 см, время запаздывания (t) 0,09 с.

V=0,93×25/0,09=258,3 см/с.

С целью подтверждения возможности измерения СРПВ проведена серия исследований на участке аорта – общая бедренная артерия у 17 здоровых мужчин в возрасте 19,5±0,26 лет способом синхронной записи электрокардиограммы и сфигмограммы (аналог) и заявляемым способом синхронной записи ЭКГ и импульсно-волновой допплерограммы. Время запаздывания определялось от вершины зубца S электрокардиограммы до начала пульсового подъема сфигмограммы и допплерограммы соответственно. Датчик пульса и ультразвуковой датчик располагались в одной точке. Значения СРПВ, полученные вышеуказанными способами, представлены в табл.2. Из таблицы видно, что значения СРПВ, полученные на участке аорта – общая бедренная артерия методом, использующим сфигмограмму и методом, использующим допплерограмму, статистически не различаются (средние значения составляют 381,5±10,9 и 382,3±6,9 соответственно, р>0,75). Таким образом возможно измерение СРПВ при синхронной записи ЭКГ и допплерограммы.

В табл.2 приведены результаты исследований СРПВ по мозговым артериям заявляемым методом, использующим допплерограмму и электрокардиограмму. Средние значения СРПВ на участке аорта – M1 сегмент СМА меньше, чем СРПВ на участке аорта – ОБА (334,6±1,4 см/с и 382±7 см/с соответственно, р<0,01), что сопоставимо с известным фактом более низкого периферического сопротивления мозговых артерий.

Таким образом, заявляемый способ предоставляет возможность диагностировать нарушения упругоэластических свойств сосудов, кровоснабжающих головной мозг, контролировать эффективность сосудистой терапии, а также выявлять скрытие изменения стенки мозговых артерий при проведении функциональных проб.

Таблица 1

Способ измерения скорости распространения пульсовой волны по мозговым артериям |

| № пациента |

L |

LМР |

S1+S2 |

| 1 |

8 |

12,6 |

23,3 |

| 2 |

7 |

12,7 |

20,8 |

| 3 |

7,7 |

13,4 |

22,8 |

| 4 |

8 |

13,7 |

23,5 |

| 5 |

7,5 |

11,7 |

22 |

| 6 |

8 |

13,6 |

22 |

| 7 |

8 |

13,4 |

23,5 |

| 8 |

7 |

11 |

20,1 |

| 9 |

7,5 |

12 |

22,2 |

| 10 |

7 |

11,9 |

20,5 |

| 11 |

8 |

13,2 |

22,1 |

| 12 |

7,7 |

13,6 |

22,2 |

| 13 |

8 |

12,4 |

23 |

| 14 |

6,6 |

13,3 |

19,3 |

| 15 |

6,2 |

14,9 |

19,3 |

| 16 |

6,5 |

11,6 |

19,3 |

| mean±error |

7,6±0,1 |

12,8±0,1 |

21,8±0,1 |

Табл.1. Результаты отдельных измерений и средние значения, использованные для вычисления поправочного коэффициента, учитывающего физиологические изменения хода мозговых артерий на участке устье внутренней сонной артерии – M1 сегмент средней мозговой артерии.

Таблица 2

Способ измерения скорости распространения пульсовой волны по мозговым артериям |

| № пациента |

СРПВ на участке |

| аорта-СМА |

аорта-ОБА |

| ЭКГ-начало допплерограммы |

ЭКГ-начало допплерограммы |

ЭКГ-начало сфигмограммы |

| 1 |

258,3 |

406,3 |

427,6 |

| 2 |

227,3 |

364,7 |

360,5 |

| 3 |

403 |

393,8 |

362,1 |

| 4 |

279 |

322,2 |

318,7 |

| 5 |

387,5 |

388,2 |

471,4 |

| 6 |

483,6 |

393,8 |

450 |

| 7 |

409,2 |

392,9 |

423,1 |

| 8 |

165,3 |

347,1 |

339,1 |

| 9 |

483,6 |

362,5 |

322,2 |

| 10 |

258,3 |

383,7 |

358,8 |

| 11 |

313,9 |

349 |

394,1 |

| 12 |

219,8 |

427,7 |

395,4 |

| 13 |

186 |

350,7 |

329,3 |

| 14 |

341 |

406,7 |

396,1 |

| 15 |

289,9 |

406,7 |

412,2 |

| 16 |

227,9 |

407,2 |

354,2 |

| 17 |

248 |

396,2 |

370,6 |

| mean±error |

334,6±1,4 |

382,3±6,9 |

381,5±10,9 |

| достоверность различий (р) |

<0,01 |

|

| |

>0,75 |

Табл.2. Результаты отдельных исследований, средних значений и достоверности различий скорости распространения пульсовой волны на участке аорта – M1 сегмент средней мозговой артерии, полученные заявляемым способом ЭКГ – начало допплерограммы, и участке аорта – общая бедренная артерия, полученные способом ЭКГ – начало допплерограммы и способом ЭКГ – начало сфигмограммы.

Формула изобретения

Способ измерения скорости распространения пульсовой волны по мозговым артериям, включающий регистрацию допплерограммы, отличающийся тем, что синхронно регистрируют электрокардиограмму (ЭКГ) в стандартном отведении и импульсно-волновую допплерограмму, из M1 сегмента средней мозговой артерии датчиком с частотой 1,7-2,5 МГц при скорости развертки 50-100 мм/с, определяют время запаздывания начала подъема допплерограммы относительно вершины зубца S, либо окончания нисходящего колена зубца R ЭКГ, а скорость распространения пульсовой волны на участке аорта – M1 сегмент средней мозговой артерии в см/с (V) рассчитывают по формуле

V=0,93·(S1+S2)/t,

где 0,93 – коэффициент, учитывающий ошибку измерения по поверхности тела длины участка аорта – M1 сегмент средней мозговой артерии;

S1 – расстояние от яремной вырезки грудины до угла нижней челюсти, см;

S2 – расстояние от угла нижней челюсти до точки пересечения переднего края ушной раковины и верхнего края скуловой дуги, см;

t – время запаздывания, с.

РИСУНКИ

MM4A – Досрочное прекращение действия патента СССР или патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе

Дата прекращения действия патента: 21.04.2006

Извещение опубликовано: 27.04.2007 БИ: 12/2007

MM4A – Досрочное прекращение действия патента СССР или патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе

Дата прекращения действия патента: 21.04.2006

Извещение опубликовано: 20.06.2007 БИ: 17/2007

|

|